ウエル・カルチャースクール企画【講師に聞く!vol.12】

ウエル・カルチャースクール企画【講師に聞く!vol.12】

講師:佐藤 モニカ(サトウ モニカ) 講師

ウエル・カルチャースクール企画【講師に聞く!vol.12】

第12弾は、「はじめての短歌」講座の講師を務める佐藤モニカ先生にインタビュー。

【ウエル・カルチャースクール講師インタビュー】

読む喜びと 詠む喜び

―「佐藤モニカ」はペンネームですか?

本名です。「佐藤」は旧姓です。両親は男の子が生まれてくると想定していたそうで、男の子の名前を用意していたのですが、女の子が生まれてきて、急遽名前をどうしようということになったそうです。その時に母が「モニカ」がいいと言って、この名前になりました。

―ご出身は?

東京です。生まれてから小学生に入る前くらいまで東京で暮らしていました。家の近くに六義園(リクギエン)という芝生や木々がきれいな公園があり、よく親に連れられてそこを散歩してました。親は、ただ日当たりがいいからくらいの考えでそこを散歩コースに選んだと思うのですが、後にそこが和歌の世界を再現した大庭園として有名な公園だと知り、(短歌)に縁を感じましたね。もっとも、小さすぎて覚えてはいないんです。写真を見て知ったんですが(笑)

その後、父の仕事の都合で千葉へ引っ越し、でまたしばらくして東京に戻ってきました。大人になるまでずっと関東で暮らしていました。

―ご両親が短歌を読んだりしていたのですか?

全然違います。父は大学野球の選手でスポーツマン、母親は日系三世です。短歌にも文学にも縁のない家でした。そんな両親からなぜ私のような歌人が生まれたのか、みんなに不思議がられています。

―お母さまが日系三世?

そうなんです。日系三世のブラジル人です。日本に留学で来て、父と知り合い、そのまま結婚。それで日本に残ったんですね。母の家族・親戚はブラジルにいて、従姉とかはうちなーんちゅと結婚して、「埼山さん」とか「宮城さん」「具志堅さん」になっています。ブラジルにはうちなーんちゅが多いんですよ。

私の名前「モニカ」は、日本とブラジルの架け橋になって欲しいと母の願いが込められています。

―家の中での言葉は?

小さい頃はポルトガル語でしたね。でも、そうやっていくうちに問題が発生したんです。私が幼稚園の頃、先生から「モニカちゃんが言う事を聞かない」と連絡があったそうです。当時の私は「靴下」という単語を知らなかったんですね。そのため、先生が「靴下を脱いで」と言っても理解できませんでした。家ではポルトガル語で「meia(メイア)」と言っていたので。そういう事が一つじゃなくて、いっぱい出てきたんですね。母は私にポルトガル語と日本語を教えて、バイリンガルに育てたかったようですけど、ポルトガルを使う所がありませんでした(笑)今でも簡単な単語は使いますが。

―小さい頃はどういうお子様でしたか?

小さい時はわりとお転婆だったんじゃないかな。近所に住んでいる年上のお姉さんたちに混じって遊ぶか、同い年の男の子たちに混じって遊んでました。また、父が体育会系だったので、よく公園で運動させられたり、走らされたりしていました。お陰で走るのは得意です。高校生の頃は同学年の女子で一番足が速くて、リレーのアンカーでした。千葉県運動能力章で表彰されたこともあります。母親になった今、息子の学校親子レクで、リレーがあって、そこは年齢を忘れて全力疾走!ついつい張り切ってしまいます(笑)後日筋肉痛で大変ですが(笑)

―兄弟はいますか?

います。私が一番上で、妹と弟がいます。弟は落語家で玉屋柳勢(タマヤリュウセイ)といいます。子供の一人が歌人であり小説家、もう一人が落語家って、こんな子供がいる日系人って、世界でもめずらしいというか、うちの母親だけだと思います。

―不思議ですね?

母が日本語が得意じゃないので、小さい時にお話のカセットテープ・童謡のカセットテープというのを買ってくれて、それを繰り返し聞いていました。今思うと母は読み聞かせを頑張ってくれてましたね。たくさんの本を読んでもらいました。それで本が好きになったのかな。

―子供の頃、本はどれくらい読みましたか?

1日7冊くらい読んでましたね。読むのが早くて、お小遣いはほとんど本に消えてしまっていました。それで、図書館の本を借りるんですが、学校や近所やいくつかの図書館で借りるんです。あまり集中して読むから、父親が心配したんでしょうね。「もう本を読まないでくれ」とよく言われました。全く聞かずに読んでましたが(笑)

―もの凄い集中力ですね?

集中力があるというと聞こえがいいんですが、入り込みすぎるから、本を読んでいる間は周りの音が聞こえなくなるんです。留守番をお願いされてもチャイムに出ない。宅配便に気づかず受け取らないから留守番にならないわけです。両親から「お願いだから、留守番中は本を読まないで」と頼まれました。

―記憶にある文学との出会い?

私、猫が好きなんですね。それで小学生の時に両親から、猫の写真集のような詩集をプレゼントされました。アンソロジーの詩集です。新川和江(シンカワカズエ)編で、山之口貘(ヤマノクチバク)や三好達治(ミヨシタツジ)、萩原朔太郎(ハギワラサクタロウ)など著名な詩人たちの猫の詩が並んでいました。「山之口貘」「三好達治」…まさか、未来にその詩人の名前を冠する賞をいただけるとは夢にも思いませんでした。

―詩の講座もやりませんか?

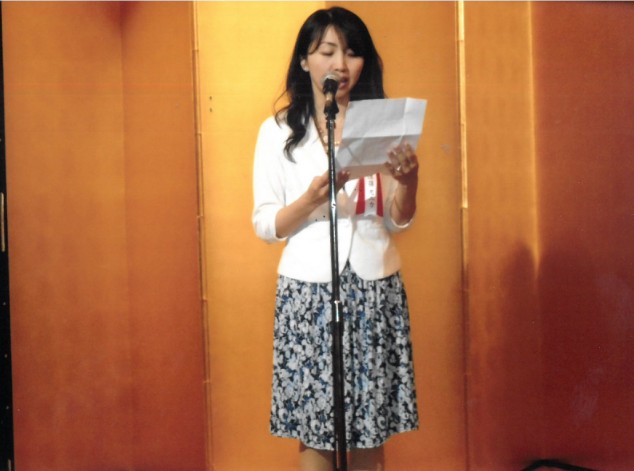

いいですね。詩のクラスもいつかやりたいと思っています。今みたいな、先の見えない時代だからこそ、抒情詩を読みたい気がします。沖縄には山之口貘というすばらしい詩人もいますから。ポエトリーリーディング(自作の詩の朗読)もいいですよね。

―作家を目指したきっかけは?

小学校4年生の頃、芥川賞を受賞した石川達三(イシカワタツゾウ)の『蒼茫』(ソウボウ)という小説を読んだんですね。『蒼茫』はブラジル移民の話なんですが、貧しいし暗い話なんですね。母に、これが日系人の移民の話だと言われたんですが、『蒼茫』は、私の知る日系ブラジル人の姿とかけ離れていて、気づいたら「『蒼茫』の続きを書く」と母に宣言していました。『蒼茫』を読んで、あの頃の私は「今の日系人」を描きたかったんでしょうね。そこから小説のまね事みたいな文章を書くようになりました。詩ではなく、小説が最初ですね。20頁くらいのものでしたが(笑)

-小学生で20頁も書いたんですか?

書いてました。当時の先生が個性的で、算数ドリルとか漢字ドリルとか、宿題を自由に進めていいと言っている先生でした。私は、国語が好きだったので、アッという間に漢字ドリルを終わらせたんですね。すると…。

先 生「モニカさん、次何やる?日記でもいいよ。」

モニカ「う~ん…。日記か~。」

先 生「創作文ってあるよ。」

モニカ「創作文?何それ?」

先 生「作ったお話を文章にするんだよ。」

モニカ「それ面白そう!」

そこから創作文をたくさん書くようになり、宿題として先生に見せてました。

-どんな創作文を書いたか覚えてますか?

覚えてますよ。場面として覚えているのが、「写生大会で、噴水の近くで絵を描いているお友達とぶつかってしまって、自分のクレヨンがワッと散らばってしまう」というものでした。タイトルは確か「12色のクレヨン」だったと思います。それを読んだ友達から「これは上手すぎるから、モニカちゃんは誰かのお話を写したんだ。」と言われ、くやしくなって泣いてしまいました。

-『蒼茫』の続きは書けました?

あの頃感じた「日系ブラジル人の今を書きたい」という思いは今もずっとあります。私の表現者としてのテーマの一つです。私の作品の中に「移民」や「日系人」は常にあって、山之口貘賞を受賞した詩集「サントス港」は移民の事を描いた詩が何編もありますし。その後の詩集にも。新沖縄文学賞を受賞した「ミツコさん」という小説は、実は私の祖母の物語で、移民した女性のたくましさを描きました。

―お祖母さんは日系何世ですか?

祖母は幼少期の頃にブラジルに渡ったいわゆる「準二世」でした。生まれて数週間で海を渡ることになったんです。赤ん坊です。移民の生活は大変貧しく、祖母を学校に通わせる余裕なんてなかったそうです。日本で勉強していない祖母はコンプレックスを持っていました。同じように学歴コンプレックスを抱く準二世の方はたくさんいたようです。祖母はそのコンプレックスから「学びたい」という願望が強くなり、祖父と結婚後、生活に余裕が出来たタイミングでお稽古事を始めていきました。(学校へ行く年齢はとっくに過ぎていたため)日本舞踊や書道、川柳などお稽古事で忙しい毎日を送るようになり、学歴コンプレックスを少しずつ解消していったようです。日本への憧れから日本文化を学んでいました。

-一番最初の公募は何ですか?

「ボンヂーア」という児童文学で、第40回千葉児童文学賞・佳作を受賞しました。「ボンヂーア」はポルトガル語で「おはよう」の挨拶で、神戸に出稼ぎに来た日系人の子供の作文を読んで、刺激をうけて書いた児童文学作品です。15分くらいで一気に書き上げたんです。大賞なしの次席でした。それが初めての公募でした。

―短歌を始めたきっかけは?

20代のはじめに、ブラジルの祖父が亡くなって、眠れなくなる程ショックを受けたんです。日本にいて葬儀にも行けず、夜、仕事帰りの道をトボトボ歩いていました。信号待ちの時に、短歌みたいなものが頭の中を流れてきて、その歌を朝日歌壇という朝日新聞に掲載される短歌投稿欄に送ったところ、後に師となる佐佐木幸綱先生がとってくれたんですね。これが人生初の短歌でした。

―短歌を投稿してからは?

人生初の短歌がとられたので、私は「きっと投稿者が少ないんだ」と思っていました。「移民」や「日系人」の事を詠んだ短歌を次々に投稿しては、歌がのるのでうれしかったです。当時、選者の馬場あき子さんから、朝日歌壇のスターといわれていたそうです。後で知るのですが、朝日歌壇の投稿はがきはものすごい多いんですよ。驚きました。知っていたら、出せなかったと思います(笑)

―プロの歌人になったのは?

佐佐木幸綱先生が主宰する竹柏会「心の花」という結社に入り、短歌を勉強するようになりました。歌人の登竜門の歌壇賞に応募しました。歌壇賞は一首だけじゃなく、三十首をまとめて連作で応募する短歌の新人賞なんですが、2010年「サマータイム」で第21回歌壇賞次席、2011年「マジックアワー」で第22回歌壇賞受賞し、プロの歌人の仲間入りを果たすことができました。

―どんな風に書き分けて?

作家の角田光代さんと対談した時に、「詩、短歌、小説とどんな風に書き分けているのか」と聞かれて、角田さんは小説を書く時にプロットや流れをしっかり決めて書くそうなのですが、私は思いついたままを流れで書くスタイルなんですね。詩も短歌も小説も書き分けているのではなく、そのまんま出てきます。それに、小説はプロットや流れを決めて書くと、結末まで分かってしまうので、つまらなくて書けなくなってしまうんですよ。それを言うと「巫女型だね」と言われました。

―思い浮かんだことを作品に?

そうです。なので、思い浮かんだ時に一気にメモをします。メモし忘れた後、後で思い出して書こうとしても二度と書けないんです(笑)困ってしまうのは、車を運転している時です。息子が同乗している時は「ママが今から言うこと、メモして」とメモしてもらい、後で家で見せてもらってます。

―浮かばない時は?

そういう時もあります。それでも、詠み続けることが大切です。そうすると、ある時、パッとひらめいて良い歌が浮かぶことがあります。生徒さんたちには「一首目から仕上げようとせず、軽い感覚でいいんだよ。」と伝えています。そうしていくうちに十首目くらいにはキラっと光るいい歌が出来たりするんです。ジョギングで徐々に体を慣らすように、まずは短歌のリズムに頭を慣らしていくことが大切です。そして、量が質に転化するので、やっぱり数をこなすことは大切です。たくさん読んで、たくさん詠む!

―短歌を通して受講生に何を求めますか?

歌をよむ喜びを教えていきたいですね。歌を「よむ」には二つあって、「読む」と「詠む」があるんですね。「読む」は人の作品を読む。そしてもう一つの「詠む」は自分の歌を詠む。歌を通して、受講生の皆さんの人生がより豊かになると思います。いい歌を鑑賞するのは心の栄養になります。人生を駆けぬけてきた今だからこそ見える景色があると思います。今だからこの歌がわかる!というのかな。短歌を鑑賞し、短歌を詠むひとときは、自分自身の人生をふり返る有意義な時間になると思います。

―短歌の魅力とは?

短歌というのは31文字(ミソヒトモジ)の小さな詩型ですが、それだけに自分の気持ちや出来事をのせていくのに適した器でもあるんですよ。この小さい器は日々の移ろいや自分の心境を詠むのに適しているんです。例えば孫が生まれた喜びや人が亡くなった悲しみ(挽歌)、庭の植物を詠んでもいい(自然詠)んです。短歌は自分に起きた出来事とその想いを乗せるのに丁度良いんです。私はいつも60歳すぎの歌がいいと言っているんです。人生を一生懸命に駆けぬけてきて、60歳あたりでちょっとふり返る、このふり返った時の歌がいいんですよね。短歌をまとめた歌集は、自分史としての意味合いももちますし、人生の節目に歌集を上梓するのもおすすめです。生年祝いやトーカチの内祝の手ぬぐいや風呂敷に自作の一首を入れるのも粋ですよね。

―沖縄に来たきっかけは?

結婚を機に沖縄にきました。夫が沖縄出身で、知り合った時は東京でしたが、夫が沖縄で仕事をすることになり、こちらに来ることになりました。

―「はじめての短歌」クラスはどんな雰囲気ですか?

皆さん、勉強熱心ですよ。60から85歳までの方がいらっしゃいますが、講義中、目がきらきらと輝いています。新しく入ってきた方々が、「皆さんの目が輝いていてびっくりしました」って仰るんです。受講生の皆さんも「大学生に戻ったみたい」とか「ノートを取らずにはいられない」なんて、言われます。すごくイキイキとされてますから、心ひそかに、うちのクラスは美容と健康にも効くのではないかと思っています(笑)

―受講生から何か言われたことはありますか?

講座では、歌の鑑賞から創作のポイントまでをお話しています。短歌のコツも教えているので、歌歴の長い方も「毎回目から鱗が落ちる」と言われます。「毎週この日が楽しみ!」と言っていただけるのはやはりうれしいですね。

―遅刻・早退・欠席は自由とききましたが?

そうなんです。受講生の中には、ご家族の介護中で「毎週この時間だけは」と参加される方もいらっしゃいます。ご家族の通院などもありますから、クラスは基本「遅刻」「早退」「欠席」は自由なんです。30分遅れていらしてもかまいません。最後の15分でもかまいません。ちょっと仲間の顔を見て、文学に触れることで元気になれることってありますからね。介護中だからこそ気分転換をして欲しいです。そういう場が大事ですよ。短歌には、介護をテーマに歌を詠むコンクールもあるんですよ。

―これからの目標?

日々精進です!詩歌であれ、小説であれ、エッセイであれ、読んだ方に「今日これ読んでよかった」と思ってもらえるものを書きたいですね。この詩歌に出会えてよかったと思ってもらえるもの。書き写したくなる詩歌というのかな、スケジュール帳とか日記の片隅に書いておこうって思えるような。折々読み返してもらえる質の高いものが理想ですね。

また、来年は、クラスのみんなで歌誌「珊瑚礁」を上梓する予定です。もう装丁も決まっているんです。沖縄のデザイナー野原文枝さんの絵で、とっても素敵なんですよ。今はそれが楽しみですね。

現代歌人協会会員 日本歌人クラブ会員

竹柏会心の花会員 日本現代詩人会会員

佐藤 モニカ(サトウ モニカ)

Profile

1974年東京生まれ

1997年竹柏会心の花入会 佐佐木幸綱に師事

1999年「ボンヂーア」で第40回千葉児童文学賞佳作

2010年「サマータイム」で第21回歌壇賞次席

2011年「マジックアワー」で第22回歌壇賞受賞

2014年「ミツコさん」で第39回新沖縄文学賞受賞

2015年「カーディガン」で第45回九州芸術祭文学賞最優秀賞受賞

2016年第50回沖縄タイムス芸術選賞奨励賞(文学部門・小説)受賞

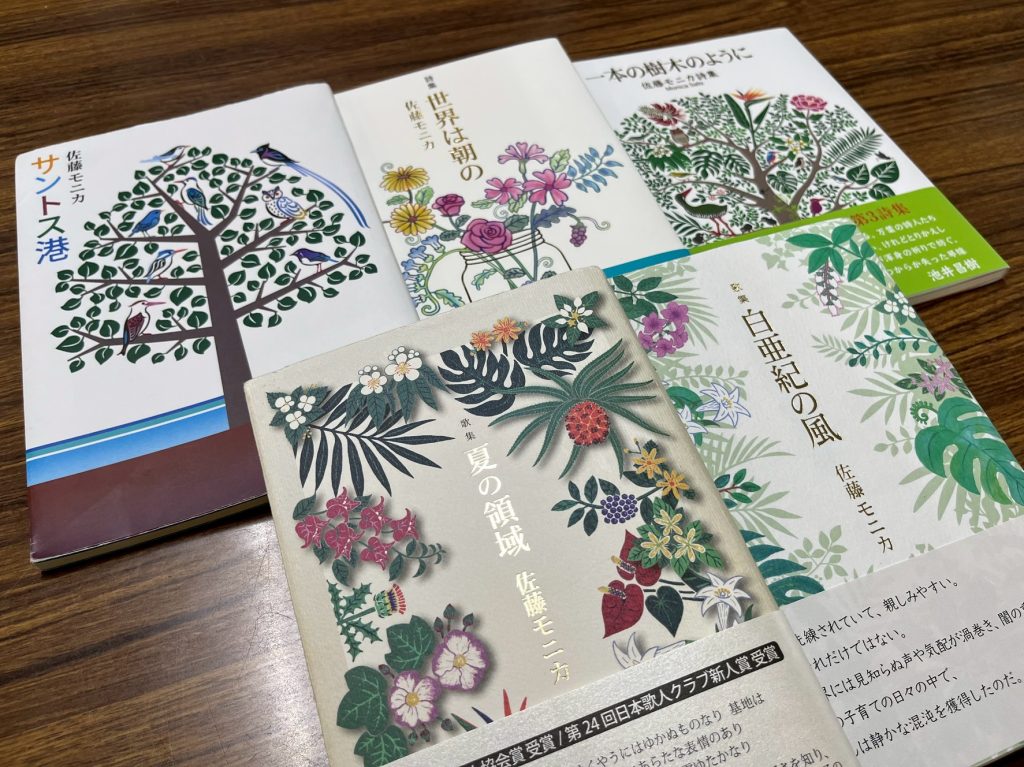

2017年詩集『サントス港』で第40回山之口貘賞受賞

2018年歌集『夏の領域』で第24回日本歌人クラブ新人賞および第62回現代歌人協会賞受賞

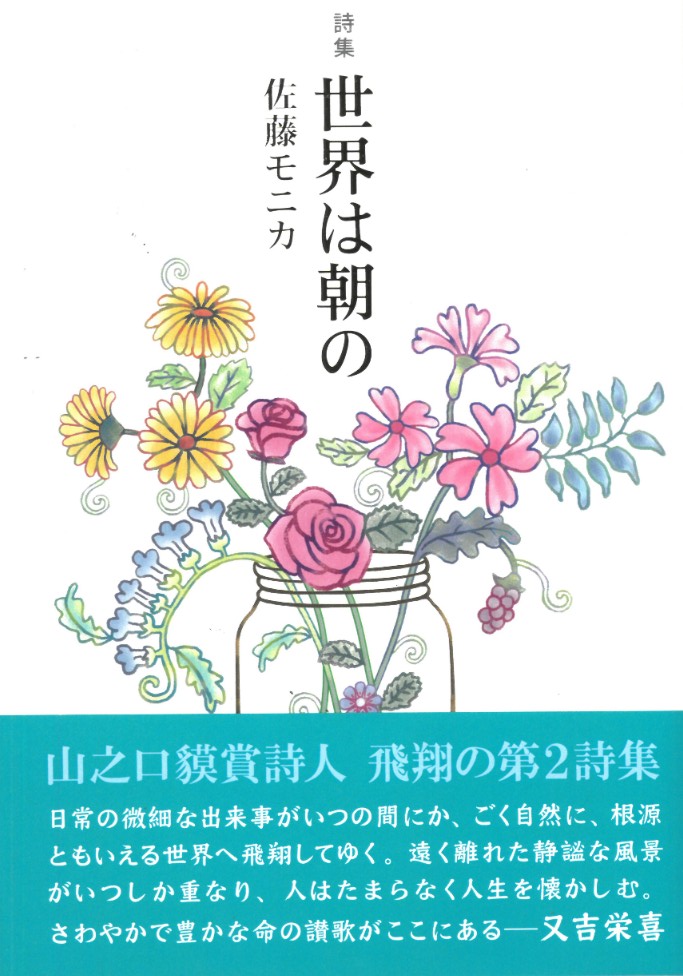

2020年詩集『世界は朝の』で第15回三好達治賞受賞(最年少受賞)

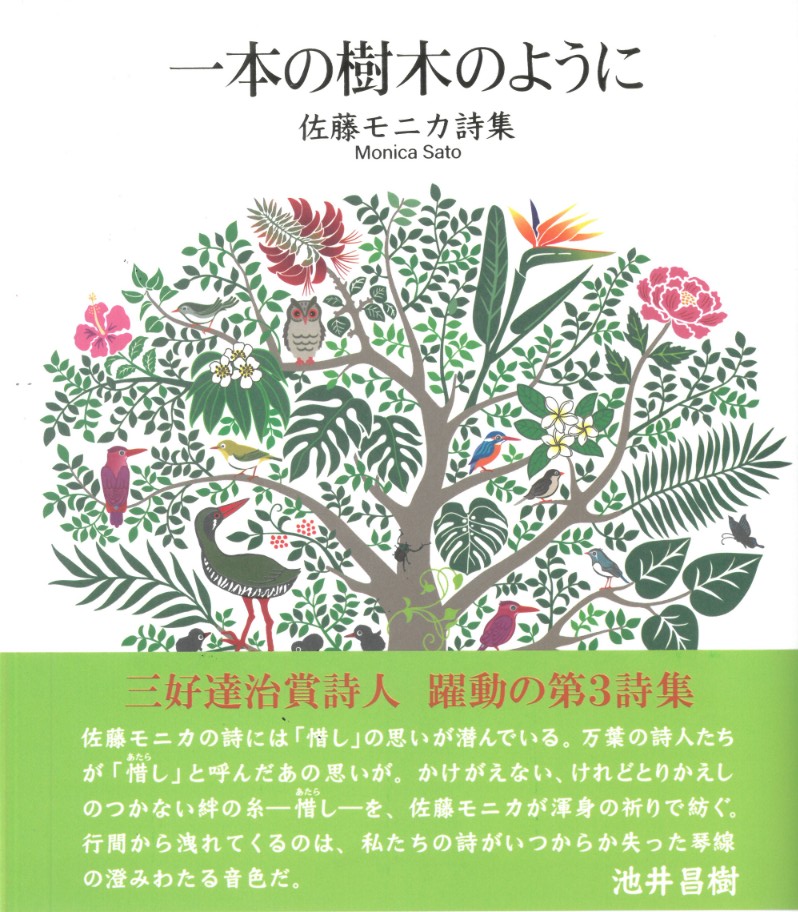

2021年詩集『一本の樹木のように』で第17回日本詩歌句随筆評論大賞の詩部門優秀賞受賞

2022年歌集『白亜紀の風』で第18回日本詩歌句随筆評論大賞の短歌部門優秀賞受賞